2026卒の就職活動がスタートしました。夏のインターンシップを終え、この秋は企業選定を具体化させ、志望業界・企業の研究を本格化させる時期です。

来春から始まる選考活動に向け、お子さまの就職活動を応援したいと考えている保護者も多いのではないでしょうか。

そのためには、今の就職活動を知ることが大切です。お子さまの置かれている環境を理解したうえで、親子でよりよいコミュニケーション・関係を築いていきましょう。

子どもの個性を尊重している?就活生が感じる、保護者への本音

子どもに対する保護者の就活支援はどのようにあるべきか。各家庭や子どもとの関係性によっても違うので大変難しい問題ですが、ヒントになるデータをご紹介します。。

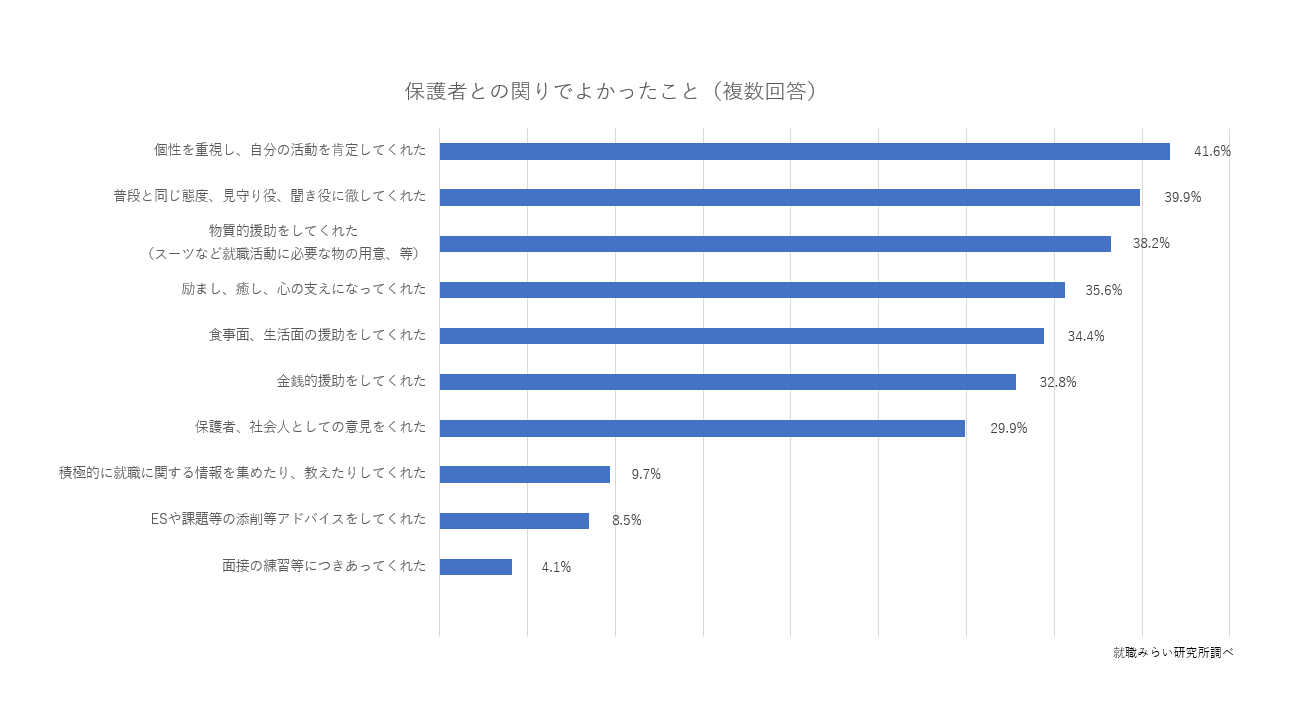

リクルート就職みらい研究所が就活生に行ったアンケート調査の結果によると、保護者との関わりでよかったこととして、

1位:「個性を尊重し、自分の活動を肯定してくれた」、

2位:「普段と同じ態度で見守り役、聞き役に徹してくれた」、

3位:「物的支援をしてくれた」が、

4位:「励まし、癒し、心の支えになってくれた」

の項目が上位に入っています。2年前のデータでは「物的支援をしてくれた」が2位、「食事面、生活面の援助をしてくれた」が4位に入っていましたが、それよりも、励まし、支え、個性を尊重、普段と同じ態度という寄り添い方を、子どもは欲している特徴がより強くなっています。

意外かもしれませんが、就活において、保護者との関わりで「嫌だったこと」を尋ねたところ、「特にない」と答えた学生が67%にものぼっており、「保護者との関りでよかったことがあった」と回答した学生は、「嫌だったことがあった」という学生の2倍以上でした。

個人差はあっても、多くの学生が「保護者の関与」を歓迎し、就職活動につなげていることが分かります。

「深入りしないほうがいいのでは」と思われる保護者の方もいるかもしれませんが、就職活動やお子さまのためには保護者の適切なサポートが大切であると言えます。。

最近の就職活動では、企業が保護者に向けて企業説明会を行う「オヤオリ」や、企業が保護者に内定の確認をする「オヤカク」という言葉が話題になるほど、就職活動における保護者の存在は大きくなっています。

ただ、気を付けないといけないのは、先ほどのデータで学生が良かったこととして1位になっているのが「個性を尊重してくれた」こと。適度な距離で、お子さまの意思を尊重し、普段通り接することが大切です。子どもが受けようとしている会社や就職先については、本人が「自分で選んだ」と思えることが大事です。

>>保護者とお子さまの良好なコミュニケーションの方法はこちらから。

「親世代と子ども世代では就職活動の環境が大きく変化している」ことを理解する

保護者世代の就職活動タイミングを1980年代後半と仮定すると、大学進学は保護者世代が4人に1人だったのに対して、現在は2人に1人。大卒の求人倍率は、「超売り手市場」と呼ばれている現在の1.75倍に対し、保護者世代は2倍以上の「超々売り手市場」でした。保護者世代は、大学4年生になってから就職活動を始めても、十分内定を獲得しやすい時代でしたが、今はライバルも多く、早めの動き出しが大切になっています。

また、企業とのコンタクトは就職情報誌のはがきを利用した資料請求や、大学の就職課に寄せられた求人票からが一般的でした。

しかし現在の就職活動はWEBの活用が主流であり、就職情報サイトや企業のホームページなど、多くの情報をインターネットから収集しています。親世代とは情報を集める方法も、収集できる情報量や内容も異なります。

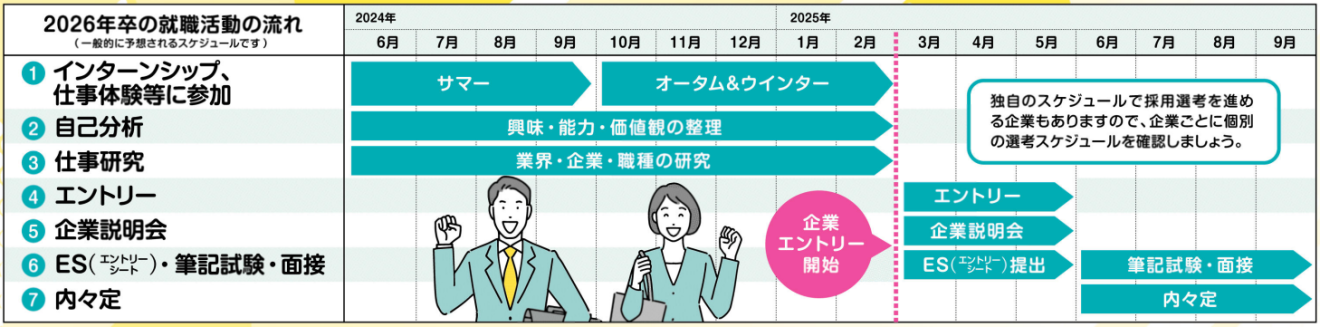

就職活動のスケジュールも大きく異なります。

就職活動の開始時期が早まっており、3年生の夏休みからインターンシップへ参加するため、進級したタイミングで将来を考え始める学生も多いです。インターンシップを経て、3年生が終了する3月1日に企業の採用・広報活動が解禁され、春先に面接がおこなわれ、内定に向けて就職活動を続けていくのが一般的な流れとなっています。

経済環境も大きく変化しており、テクノロジーの進展で変化の激しい時代になりつつあり、また、業界・業種の多様化やグローバル化も急速に進んでいます。働き方も多様化し、従来の終身雇用制度も多くの企業で廃止されてきています。

このように、就職活動で子ども世代が置かれている環境は、親世代に比べて厳しい長期戦といえるでしょう。

>>福井の就活環境についてもっと知りたい方はこちらから

内定をもらえる学生ともらえない学生の違いは?

現在の就職活動は3年生夏場のインターンシップから4年生の春先~夏の内定獲得まで長期戦ですが、その長期戦を乗り越えて、内定をもらえる学生ともらえない学生の違いについてもお話しします。

その違いは、シンプルに言うと「最初の選択肢の広さ」に違いがあることが多いです。苦戦する人は決め打ちで、「やりたいこと」ができる会社だけを狙って受けては落ちることを繰り返すことが多いです。ようやく、企業の候補を広げたときには、すでにどの企業も採用活動が終わっていて選択肢がなくなっているという、負のスパイラルに陥りがちです。最初は「間口を広く」が鉄則です。

お子さまにとって親は、最も身近な社会人の先輩でもあります。社会を知り、人となりをよく知っている保護者からのアドバイスは大変心強いものです。「やりたい仕事や会社だけでなく、自分の志向や得意なことも活かせるという観点で少し選択肢を広げてみるといいのでは」と伝えると、納得感を持って間口を広げられるかもしれません。

そんな時、「福井にもこんな会社があるよ」とお子さまが気づかない企業を教えてあげることも有効でしょう。お子さまの選択肢になかった新たな企業の選択肢を提供することで、お子さまの視野を広げ、お子さまにとってより良い社会人の第一歩につながるかもしれません。

>>保護者向けに、福井の優良企業を知れるセミナーを開催

子どもに自己肯定感を。精神的な支えに。

最後に、就職活動は常に順調に進むとは限りません。思ったような結果が出ず、落ち込むこともあるでしょう。

そのようなときこそ親は子どもを精神的に支える役割が求められます。まずは普段と同じように接し、見守ることが大切です。そのうえで子どもが話したくなったときに、今はどのような気持ちなのか、状況を含めて傾聴しましょう。

就活のGOALは「内定獲得」ではなく、「自分らしい人生を生きる」ための仕事や職場を選ぶことです。不合格になったとしても、人間性を否定されたわけではなく、単にその企業とは縁がなかっただけ。きっと相思相愛の相手に巡り合える。本当に自分に合うベストな1社を探しにいきなさい」と勇気づけ、お子さまの自己肯定感を担保してあげてください。